Alger, 27 avril 2014

(Exposé présenté à l’hôpital Maillot, Bab-El-Oued Service de psychiatrie du Dr Benouniche)

« Par la folie qui l’interrompt, une oeuvre ouvre un vide, un temps de silence, une question

sans réponse, elle provoque un déchirement sans réconciliation où le monde est bien contraint

de s’interroger. » M. Foucault, « Histoire de la folie ».

La folie, absence d’oeuvre. On a souvent critiqué cette position de Foucault. Et pourtant

sans doute a-t-il raison, sans-doute elle fut mal comprise. Cela me paraît juste, ça tombe

juste à partir de ce que je voudrais vous dire aujourd’hui au regard de la folie, d’une folie

native, originaire, pour l’être parlant, distincte de la psychose qui est, elle, déjà réponse à

cette folie, invention voire création qui fait réponse, suppléance, à ce « vide » qu’ouvre la

folie. Suppléance différente seulement de ce qui fait finalement aussi suppléance dans la

névrose…

Il ne suffit pas d’entendre…

Je voulais aujourd’hui revenir peut-être en deçà de ce qui vous a été présenté,

revenir vers la naissance de la clinique borroméenne, car il y a là un passage un moment de

rupture et de changement dans l’enseignement de Lacan qui bouleverse la clinique de la

psychose tout en permettant de reconsidérer celle de la névrose.

En outre il m’apparaît que son acte de naissance est indispensable à son usage et à sa

lecture. Ce passage est celui d’une clinique structurale, que l’on peut qualifier de

discontinue, on verra pourquoi, à une clinique du continu, celle qui se réalisera grâce à une

écriture, car je pense que l’on peut qualifier la clinique des noeuds comme une écriture

borroméenne.

Je me limiterai aujourd’hui à essayer de vous préciser ce moment de rupture qui force Lacan

vers cette nouvelle écriture, cette « autre écriture » comme il le dira lui-même. Sachons

seulement que cette clinique que nous dirons borroméenne permet non seulement

d’aborder la psychose, mais aussi un ensemble d’évènements que l’on situait mal entre

névrose et psychose et que l’on ne savait aborder faute de les avoir situés au travers de ce

que l’on pourrait appeler leur mode de suppléance, ce qui est en jeu dans le « sinthome »

(écrit comme cela). En effet la clinique structurale issue, dans la psychanalyse, de la théorie du

signifiant (d’où sa discontinuité) en accord avec cet énoncé radoté très souvent,

« l’inconscient est structuré comme un langage », permet par exemple d’opposer psychose

et névrose en qualifiant la névrose par le refoulement et en isolant la psychose autour du

concept de forclusion, forclusion du NdP.

2

Dans la clinique liée à l’écriture borroméenne le Nom du Père apparaîtra de plus en plus luimême

comme une suppléance, mise à disposition pour le névrosé, outil permettant de

bricoler ses symptômes. Dans la psychose, Lacan lisant James Joyce, lecteur donc d’un

écrivain flirtant avec l’illisibilité, met en évidence l’invention présente dans l’écriture

Joycienne. Cette invention, Lacan la définira comme une suppléance singulière qu’il

nommera sinthome. Grace à ce sinthome Joyce suppléera à la carence paternelle en se

faisant un nom. Il « tiendra » selon une position subjective singulière qui lui permettra de ne

pas sombrer dans une psychose déclenchée.

La clinique borroméenne prenant en compte non le langage mais lalangue, non le signifiant

mais le signe, non la parole mais avant tout l’écriture, posera, dans une même continuité,

névrose et psychose tout en les différenciant selon leur mode de suppléance : particulier

dans la névrose, absolument singulier au regard de la psychose. Cela suppose en tout cas

qu’il faille dans tous les cas suppléer, réparer quelque chose qui ne tient pas, qu’il y a dans

tous les cas une rupture qui ne permet pas à un sujet de « tenir ».

Autrement dit nous pouvons tous devenir fous ou bien plutôt encore, nous portons tous en

nous une folie native originaire si vous voulez. La question est de savoir où elle se tient.

Bien sûr nous avons par formation, déformation, coutume d’identifier psychose et folie. Il

serait peut-être temps au contraire de réhabiliter ce terme de folie. Afin de distinguer de la

psychose cette folie qui conformément à un énoncé de Lacan, mais pas seulement, nous

accompagne toujours sur cette limite que nous devons tous inscrire et inventer par les

trouvailles de nos symptômes.

Certains analystes parlent de forclusion généralisée pour évoquer cette forclusion

fondamentale dévoilée par la carence du Nom du Père et qui lui est, de fait, antérieure. Elle

est le fait d’un trou, d’une disjonction entre Réel et Symbolique, où la jouissance forclose du

symbolique apparaît dans le Réel et par rapport à quoi nous avons tous à inventer un mode

de suppléance. Mais je reviens vers la folie justement en tant que cette forclusion

généralisée a un lieu, un lieu où l’Autre Symbolique, celui du signifiant, n’existe pas, où

l’Autre est troué incomplet, inconsistant, inexistant à l’endroit du Réel et du fait du Réel. Ce

lieu étant ce qu’on appelle la langue, langue maternelle ou lalangue comme l’écrira Lacan.

Celle-ci recelant, dans ce qui s’y dépose et ce qui s’inscrit du Réel, une ressource toujours

offerte à la folie.

Nous pouvons entendre aujourd’hui parler de psychoses ordinaires qui sont ces psychoses

non-déclenchées, psychoses suppléées, sinthomées, qui ne présentent pas les phénomènes

élémentaires de la psychose ni l’expression manifeste et « extra-ordinaire » (hallucinations,

délire …) des formes caractéristiques de la psychose (« style » Schreber). Nous pourrions

parler également de ces dites toxicomanies (certaines en tout cas) dans lesquelles la

toxicomanie n’est que suppléance parfois à une psychose non déclarée parce qu’elle est

ainsi compensée. Il peut s’agir aussi de ceux que l’on regroupe sous le nom de borderline,

état limite… faute de savoir les classer. Comme s’ils se baladaient dans l’entre deux entre

psychose et névrose … Mais nous pouvons aussi rencontrer dans l’anorexie, la boulimie, la

fibromyalgie comme dans certaines pathologies psychosomatiques des évènements

corporels (non hystériques) qui sont aussi de l’ordre du sinthome tel que Lacan le définit. On

sait, par exemple, que certaines maladies graves qui pourraient être de l’ordre

psychosomatique peuvent venir s’inscrire en opposition d’un déclenchement psychotique …

Tout cela reste énigmatique dans la mesure où nous nous heurtons à l’inanalysable, à

quelque chose qui est de l’ordre d’une écriture (parfois sur l’organe) mais qui reste illisible,

comme le remarquait Lacan (en effet on est sûr en tant que clinicien qu’il y a une écriture

3

mais on ne sait pas la lire). Une écriture donc qui ne se réaliserait que par sa lecture dans la

mesure où l’analyste rencontre le patient dans le cadre d’un transfert inversé, d’une

certaine façon. Le savoir n’est pas supposé du côté de l’analyste (ce qui est le moteur

habituel du transfert i.e. le sujet supposé savoir) mais il se trouve de façon énigmatique dans

la langue du patient. J’ai bien dit dans lalangue. Il n’ y a qu’accord premier, par lequel nous

accusons réception d’un signe qu’il nous envoie pour pouvoir le suivre et l’accompagner

dans sa lecture d’une écriture énigmatique qui pourra ainsi se réaliser. Les effets

thérapeutiques ou leur absence sont ainsi imprévisibles et parfois, même après-coup,

inexplicables … Il suffit de se nouer à lalangue propre et toujours très singulière du patient

pour lui permettre l’élaboration de ce que Lacan appellera suppléance ou sinthome.

En ce sens le psychanalyste se distingue du médecin sans s’y opposer. Qu’un dit toxicomane,

qu’une fibromyalgie soient traités médicalement, il n’y a aucune raison et il serait en outre

dangereux de s’y opposer. Car il peut s’agir d’une suppléance dont le patient ne peut se

passer sauf à devenir complètement fou … et de plus il y trouve temporairement sans doute

un nom au travers d’une désignation médicale qui fait lien social … ne serait-ce que dans

l’institution qui l’accueille. Son nom de (comme dirait M. Duras)… toxicomane. Il suffit alors

pour le psychanalyste de l’accompagner vers l’évolution de ce qui s’inscrit ainsi comme

sinthome.

Origine de la clinique borroméenne :

Le langage et la langue

Dans la psychanalyse, l’approche structurale relève d’une pratique qui a concerné

d’abord et toujours de façon privilégiée le traitement de la névrose. Ainsi Freud qui percevait

le délire psychotique par exemple comme une « tentative de guérison », le situant ainsi déjà

dans le registre d’une invention (c.a.d non en terme de déficit), pensait toutefois que la

méthode psychanalytique devrait sans doute évoluer afin de pouvoir aborder la psychose.

Toutefois aussi, la méthode qu’il avait inventée ne l’empêchait pas de reconnaître quelques

limites au travers de ce qui reste du symptôme dans la névrose, restes qui, pour lui,

exigeaient une reprise du travail analytique au bout de quelques temps mais aussi… restes

de fait … incurables. Simultanément il rencontrait ce qui restait pour lui en impasse du côté

de ce qui est irreprésentable au niveau de l’ICS, concernant la sexualité féminine (cf. sa

fameuse question « Que veut une femme ? », mais pas seulement …).

Il semblerait que je sois en train de nouer ainsi trois choses, l’inabordable de la psychose, les

restes symptomatiques incurables dans la névrose et l’énigme de la sexualité féminine, les

nouer autour d’un trou.

Lacan situe ce trou dans une disjonction fondamentale entre Réel et Symbolique, ce qui

renvoie à cette problématique que Freud nommait refoulement originaire. Il ne faut pas

succomber à cette manie de « chercher toujours l’origine » car nous l’avons peut-être à tout

moment prête à s’ouvrir sous nos pas, exactement comme le traumatisme qui, bouleversant

l’ordre habituel du temps, revient à certains moments de la vie à la même place, comme un

Réel qui ignore le temps, comme un chaos dont nous sommes toujours contemporains

(l’amour, en tout cas un certain amour, en ce sens, pourrait bien être de l’ordre du

traumatique …).

Ce que je nouais ainsi entre l’incurable de la névrose, l’inabordable de la psychose par

laquelle le psychotique se trouve contraint d’inventer seul quelque chose (métaphore

4

délirante par exemple) et la sexualité féminine ne doit pas, pour les dames qui sont ici

particulièrement, apparaître sur le versant d’une carence, bien au contraire c’est plutôt un

hommage (pas bon pour moi parce que ça résonne avec homme âgé … vous voyez, là, je suis

bien dans la langue … d’équivoque en équivoque nous passons au dommage qui a lui-même

plus d’un sens … imaginez un psychotique entendant tout ceci dans hommage , il y réagirait

sans doute, et il y a là de quoi devenir fou …). Hommage donc qui se porte vers une folie

native, précoce, par laquelle nous devons tous passer. C’est elle qui nous poussera à inventer

une suppléance que l’on soit par la suite névrosé ou psychotique. Folie commune donc mais

folie quand même, originelle, car elle a son berceau dans quelque chose qu’il faut distinguer

du langage et qui s’appelle la langue, la langue bien nommée maternelle, que Lacan

introduira en un seul mot, pas pour rien, et on verra pourquoi, à partir du séminaire

« Encore » : lalangue donc. Un seul mot pour évoquer la lalation, mais aussi le fait qu’elle est

faite de l’Un seul, du signifiant UN tout seul, car il n’y a plus ou pas le couple de signifiants

S1->S2 qui joue dans le langage, mais nous allons y revenir.

Il est là, ce berceau de notre folie, dès les premiers cris et balbutiements, dès les premiers

appels de cet être parlant que Lacan nommera « parlêtre » au moment même où il

désignera la langue maternelle dans le terme, en un seul mot, de « lalangue ». Celui qui ne

tient son être que de la parole se trouve mis en souffrance d’être, ou de n’être (bonheur

parfois de l’équivoque du naître) … de n’être que celui dont le corps se disjoint à l’endroit

d’une jouissance énigmatique qui l’affecte au point le plus vivant mais aussi le plus réel.

Ainsi, selon certaines remarques de Freud, lorsque Lacan dira que les femmes « ont la

parole mais pas le langage », c’est presque la même chose que lorsqu’il dit que « les japonais

n’ont pas d’inconscient » ou que l’écrivain James Joyce « est désabonné à l’ICS … ». Là

encore rien de péjoratif, bien au contraire, car c’est le même ordre d’hommage qu’il se

rendra à lui-même en prononçant « avoir inventé quelque chose qui va plus loin que l’ICS »,

que l’ICS parfois nommé freudien. Et il l’a inventé à partir de cette dimension touchée par

Freud en certains points de butée mais dégagée et nommée par Lacan en tant que telle

comme Réel.

Est-ce à dire que l’ICS symbolique freudien serait effacé par cet « inconscient réel » dont le

terme fut prononcé par Lacan une fois ? Il ne faut sans doute pas le penser ainsi.

Rappelez-vous que Lacan disait de l’ICS chez Freud qu’il est d’abord (je vous ai déjà parlé de

ça) de l’ordre d’une faille qui rejoint ainsi la question de l’être telle que l’énonce Lacan

comme « une faille inscrite en son essence ». Dès lors cette faille qu’est l’ICS on va l’aborder

selon l’ordre symbolique (quand il s’agit de la névrose) ou au plus près de ce qui s’inscrit

d’un trou dans le réel quand il s’agit de la psychose.

Il y a un trou lié au symbolique, une forclusion fondamentale qui concerne tout parlêtre:

c’est le lieu d’un Réel d’où fait retour la jouissance, en tout cas une jouissance hors sens non

soumise au signifiant et au symbolique, folle … énigmatique. Cette jouissance est celle qui

peut envahir le psychotique mais concerne aussi celle que Lacan interrogera comme

jouissance du corps au travers de la jouissance féminine ou de la jouissance mystique. Ainsi

pourra-t-il dire que « les femmes sont folles », au sens où elles ont à faire avec une

jouissance qui est de l’ordre de la folie … mais à la fois il ajoutera qu’elles sont … « pastoute

» folles. Et il y a là quelque chose d’essentiel concernant la psychose (nous verrons sur le

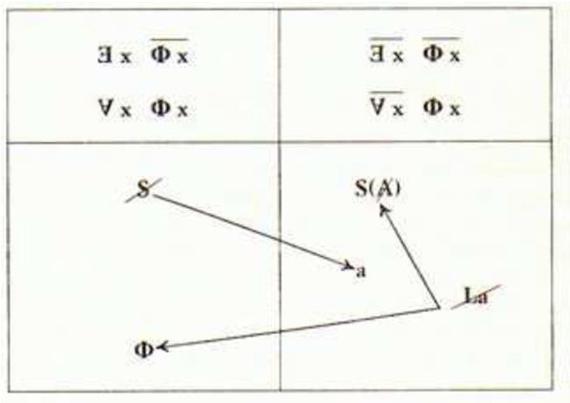

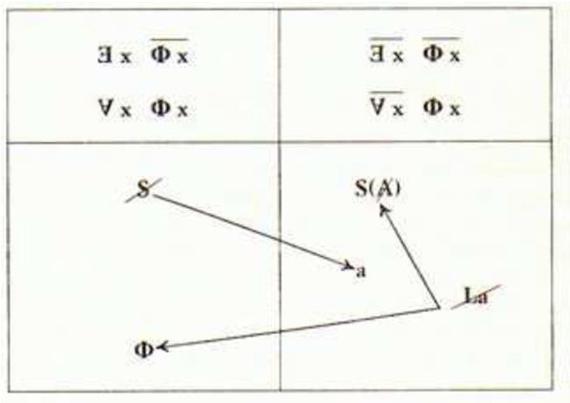

tableau des formules de la sexuation ce qui peut distinguer au regard de la jouissance le féminin du

psychotique).

5

Une femme ayant cet « arrimage » au semblant phallique (jouissance qui se dérobe au

phallus) qui fait défaut au psychotique du fait de la forclusion du NdP … cela peut rendre

compte en effet de ce qui fut désigné comme « pousse à la femme » du côté de la psychose

(cf le « fantasme » du Pdt Schreber), ce qu’il faut suivre sans doute avec le psychotique pour

l’ « accompagner » vers un « pousse à CREER » (sinthome). De fait c’est la langue qui fait le

berceau de cette folie.

Ce qui s’introduit là c’est un ordre de rupture différent de la coupure signifiante, rupture par

rapport à laquelle quelque chose se détache et ne tient plus. Moyennant quoi la structure

subjective elle-même ne peut plus tenir.

Entre le séminaire « Encore » et celui sur « le Sinthome » Lacan reprend la question du Nom

du Père symbolique en le renversant comme père du nom, moyennant quoi il le pluralise : les

noms du père. Il s’agit alors de ce qu’il puisse y avoir un nom du père imaginaire, un nom du

père réel, un nom du père symbolique. En fait, l’essentiel, antérieurement à l’opération

symbolique du NdP, à la métaphore paternelle, c’est la nomination en tant que telle.

C’est ce qui nous conduira sur la voie du sinthome. Sinthome qui rejoint ainsi le père du nom.

Le père du nom est un bricoleur, le sinthome est de l’ordre de l’art au sens premier d’artisan

(ce qui peut faire aussi artiste). Le père du nom c’est celui qui, à l’endroit d’une disjonction

entre le symbolique et le réel, va bricoler tel un artisan ou un artiste c.a.d nommer comme il

peut ce noyau de réel, ce bout de réel que Lacan désignera dans le « non-rapport-sexuel ».

C’est grâce à son désir, son désir engagé vers une femme qui en est la cause, comme objet a,

qu’il pourra ainsi nommer, je dirai … les « choses de la vie » …

Ainsi, dira Lacan, concernant ce père du nom,

« Toute rationalisation est un fait de rationnel particulier, c’est-à-dire non pas d’exception,

mais de n’importe qui. Il faut que n’importe qui puisse faire exception pour que la fonction de

l’exception devienne modèle. Mais la réciproque n’est pas vraie. Il ne faut pas que l’exception

traîne chez n’importe qui pour constituer, de ce fait, modèle. Ceci est l’état ordinaire.

N’importe qui atteint la fonction d’exception qu’a le père. On sait avec quel résultat : celui de

sa Verwerfung, ou de son rejet, dans la plupart des cas, par la filiation que le père engendre

avec les résultats psychotiques que j’ai dénoncés. Un père n’a droit au respect, sinon à

l’amour, que si le dit, le dit amour, le dit respect, est, vous n’allez pas en croire vos oreilles,

père-versement orienté, c’est-à-dire fait d’une femme, objet petit a qui cause son désir. »

(Nous retrouverons cela au niveau des formules de la sexuation).

Dans la dernière partie de l’énoncé vous entendez que Lacan évoque ici le père du nom, celui

qui peut être n’importe qui mais pas pour celui ou celle dont il est le père, c’est-à-dire au

niveau de ce Réel disjoint du symbolique qu’il nomme pour son enfant du fait qu’il est

engagé lui-même dans ce réel de l’absence de rapport sexuel où il se débrouille comme il

peut avec ses propres fantasmes et ses symptômes, tourné vers cette femme qui cause son

désir … De là il se constituera comme père imaginaire et comme père symbolique au temps

de l’OEdipe … Nous sommes là dans la névrose, entre particulier et universel, où se constitue

le Nom-du-Père comme opérateur symbolique, métaphore séparatrice dont se structure

l’ordre signifiant (l’Autre symbolique). Le père, dira Lacan, « on peut s’en passer à condition

de s’en servir ». Ce bricoleur qu’est le père du nom affronté à l’impossible d’un réel révèle,

c.a.d dénonce, la forclusion fondamentale qui est celle du Réel de l’absence du rapport

sexuel. Et à la fois sachant « faire avec », il peut devenir pour son enfant le Père symbolique.

Si ça ne se produit pas (forclusion du NdP) alors, à son tour, son enfant devra inventer cette

suppléance qui fera de lui le père du nom … C’est ce que fera Joyce dans son sinthome. Ainsi

Lacan dira « Joyce-le-sinthome » pour indiquer que ces trois mots liés forment le nom de

Joyce. Car le sinthome qui est de l’ordre de l’écriture, et dont Lacan dira dans un séminaire

6

ultérieur qu’il est bien de l’ordre du signe et non du signifiant, le sinthome chez Joyce est un

savoir-faire avec lalangue, grâce auquel Joyce se fait un nom pour suppléer à la carence

paternelle, sans sombrer dans la folie. Lacan alors reprend le sinthome à son compte pour

présenter le Réel comme étant sa réponse sinthomatique à Freud. Il répond ainsi au

privilège donné par Freud à la fonction paternelle, précisant ce faisant que celle-ci ,au regard

du réel, n’est qu’un mode de suppléance parmi d’autres. Le NdP, le père symbolique, la

métaphore paternelle, pourrait être le symptôme de Freud mais parce qu’il est aussi ce que

Freud découvre dans la névrose comme suppléance particularisée dans les symptômes

névrotiques au regard de l’ « universel » du complexe d’OEdipe.

Ce que nous pouvons avancer d’ores et déjà de lalangue c’est qu’il s’agit de quelque chose

qui concerne le signe en tant que tel (au-delà du signifiant qui est le propre du langage) mais

aussi de la dimension d’une écriture autonome, indépendante de la parole et au plus proche

d’un réel dont s’articule la parole. Ou plus exactement dans l’articulation silencieuse de la

parole. Et ceci est le fait de lalangue, non du langage. Par ailleurs Lacan insista toujours sur le

fait qu’il n’y a d’invention que d’écriture et, en effet, le sinthome est une invention et il est

fait d’un savoir-faire avec la langue qui concerne avant tout une écriture. Ainsi déjà dira-t-il

dans « RSI » à propos du symptôme au regard de la névrose, et peut-être justement à

l’endroit d’un « incurable » reste :

«L’important est la référence à l’écriture. La répétition du symptôme est ce quelque chose

dont je viens de dire que, sauvagement, c’est écriture, ceci pour ce qu’il en est du symptôme

tel qu’il se présente dans ma pratique. »

Mais qu’en est-il de cette écriture ?

Il s’agit d’une invention qui est là pour faire suppléance, pour tenir subjectivement dans la

névrose, face à un point de rupture d’où pourrait émerger dans le Réel une jouissance folle,

insoumise au signifiant. Celle-là même qui dans la psychose envahit et déborde le parlêtre,

d’abord sans recours. Cette dite « sauvagerie » évoquée par Lacan s’approche en outre sans

doute de ce que Freud relevait en ce qui, chez les femmes, lui apparaissait dans l’ordre du

non civilisé. Car la langue n’est pas, d’abord, civilisée et pour Freud la civilisation commence

par un meurtre, le meurtre du père.

La fonction paternelle, ce que Lacan théorisera comme NdP, est bien ce qui fonde l’ICS

comme … structuré. Ainsi la phrase de Lacan « L’inconscient est structuré comme un

langage » renvoie à la théorie du signifiant par laquelle il formalisera, au plus juste de ses

formules, l’ICS freudien.

L’ICS structuré comme un langage, c’est le fait d’une opération, celle du Nom du Père,

opérateur structural qui ordonne la langue, la lalangue maternelle, selon un discours, celui

dont elle se structure. L’introduction de ce discours comme lien à l’Autre (à l’Autre maternel

premièrement) fait médiation entre le Sujet et L’Autre. C’est ce qui fait que l’Autre existe en

tant que Symbolique et devient le lieu par rapport auquel le Sujet va apparaître comme

signifiant. Ceci est lié à l’appel de l’enfant par exemple, appel qui le fige en l’inscrivant au

lieu de l’Autre comme S1. Pourtant l’Autre dans le meilleur des cas répond à l’appel qui

finalement anticipait, sans le savoir vraiment lui-même, sa réponse. D’où ce S2 en réponse

de l’Autre Symbolique qui a sans doute effet de sens mais aussi d’éclipse pour le sujet. En

effet si Lacan peut dire que « le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant », ce S2

du couple signifiant S1-> S2, ainsi mis en relation, fait que le sujet inscrit comme S1

disparaît, s’élide en tant que tel dans le S2. De là on peut dire que le sujet ex-siste (en deux

mots donc) à l’ordre symbolique et au signifiant. Sujet divisé par le signifiant (S). Car cette

relation S1-> S2 est liée à une coupure entre deux signifiants. Cette coupure est ce

7

qu’introduit la métaphore paternelle qui est donc à l’origine de cette structure de discours,

qui est le discours du Maître, entendons-le comme nommé ainsi à partir du signifiant S1 en

position d’agent, signifiant maître qui, à proprement parler, est le discours de l’ICS freudien

(que je vous écris au tableau). La coupure n’est rien d’autre que la castration symbolique, car la

métaphore paternelle introduit la signification phallique et, de là, l’effet du signifiant

manquant qui hante la coupure comme -1 : ce qui s’appelle le phallus (comme support du

manque-à-être du sujet). L’effet de cette castration c’est que la disparition du sujet s’articule

à ce qui se produit comme objet, l’objet premier de la pulsion, qui se retrouve là comme

manque, perte, objet cause du désir.

En effet si Lacan écrit la pulsion comme cela S <> D c’est pour dire que c’est par l’appel, et

donc la Demande qui suppose que l’Autre existe, que celui qui n’est pas encore sujet,

simplement sujet à venir, mais déjà parlêtre, saisit grâce à un trajet en boucle, qui lui revient

par la réponse de l’Autre, l’objet comme pur vide (Ecriture et schéma de la pulsion au tableau).

C’est là sans doute, comme le dit très bien Lacan, que l’amour entre aussi en jeu : l’objet du

besoin à l’origine de la demande ou de l’appel, disons d’abord le sein maternel, est oblitéré

par ceci, que la mère donne en réponse son amour au-delà de l’objet du besoin, qui s’en

trouve ainsi forclos et réapparaîtra comme perte, objet perdu en cause dans le désir. On

saisit là deux choses : c’est pour que se mette en place la problématique du désir et aussi du

sujet il faut une symbolisation primordiale (liée à la métaphore paternelle qui permettra le

refoulement et la structure du fantasme qui soutient le désir (que vous voyez là au tableau dans le

discours du maître). Si ça ne se produit pas (et je vous le montrerai sur un exemple issu de mon expérience

clinique) c’est parce qu’il y a cette forclusion qu’on appelle forclusion du Nom du Père. La

demande peut bien continuer son circuit mais l’Autre symbolique n’existant pas, il devient

cet Autre inconsistant, incomplet, auquel le phallus ne peut donner la solution d’un signifiant

manquant et se trouve donc réduit au niveau de son Réel, où l’Autre en tant que tel n’existe

pas ou, ce qui revient au même, se « barre » (comme le dit Lacan) … à tous les sens du

terme.

C’est ce que le névrosé rencontre vers la fin d’une psychanalyse. Mais c’est aussi le

problème de ce qui est en jeu dans la psychose pour laquelle l’Autre n’existe pas et dont

tout le problème consiste à y suppléer. Car il y a bien quelque chose qui ne cesse d’insister

pour qu’à la fin de la cure d’un névrosé reste un noyau irréductible de ses symptômes, la

même chose que ce qu’un psychotique rencontre d’emblée … Ce qui insiste c’est une

jouissance irréductible au signifiant, hors symbolique et hors sens qui concerne le corps

vivant du parlêtre à l’endroit d’un réel, singulier pour chacune et chacun. L’être ou même le

non-être, qui n’est qu’une façon de se poser la question de l’être pour l’être parlant, trouve

ses racines dans une jouissance énigmatique et sa question il la pose à travers le signifiant,

on appelle ça le sujet de l’ICS … Dans la névrose le sujet à recours au Phallus comme support

de son manque-à-être au travers du signifiant. Il en développe sa question. Le psychotique

ne peut s’en poser la question et c’est pourquoi, comme le dira Lacan, la réponse lui est

venue avant que la question ne se pose…

De fait cet Autre qui n’existe pas, inconsistant, troué à l’endroit d’un Réel, est donc

incomplet. Mais il a un lieu, et le lieu de cet Autre inexistant c’est lalangue.

C’est au regard de cette incomplétude, et face à ce trou, que la métaphore paternelle

introduit, grâce à la signification phallique, le phallus comme signifiant manquant

(castration). Elle répond au trou par un « moins un » si vous voulez. Mais ce faisant elle

constitue l’Autre symbolique comme existant, autour d’un pur symbole. Le Phallus deviendra

le signifiant de la jouissance, vidant le corps de sa jouissance, le corps devenant ce « désert

8

de jouissance » comme l’exprimera Lacan. La jouissance dite phallique, donc « passée » au

signifiant, s’appareille comme jouissance sexuelle au moyen du fantasme où, par l’effet de la

castration, coupure, elle se donne en se dérobant en cet instant qui s’appelle l’orgasme …

Lire le sinthome

Mais revenons vers la Demande lorsque l’Autre ne se structure pas comme existant

symboliquement, demande qui n’est alors plus qu’un appel qui devient comme une bouteille

à la mer, si j’ose encore ce mauvais jeu de mot … Alors le sujet à venir, même pas sujet

encore mais, pour son malheur ou son bonheur, ce qui revient au même à ce niveau, déjà

parlêtre, va se trouver rester dans cette sorte d’autisme qu’est la langue, lalangue en un seul

mot. Un seul mot et pour cause…car en effet dans lalangue il n’y a que du S1 et … pas de

réponse de l’Autre qui vaille comme séparatrice entre eux deux car l’Autre n’existe pas ; cet

Autre dans lequel, s’il n’y a pas de coupure en lui, entre deux, dans l’entre deux signifiant, si

la mère en l’occasion n’en a pas indexé l’ailleurs de son désir pour un homme à l’endroit de

son amour, la réponse en S2 ne fera pas « réponse » mais amalgame de deux signifiants (S1

S2, si vous voulez). C’est l’holophrase dont parle Lacan, le gel signifiant que l’on retrouve

dans la psychose (et je vous le montrerai à travers un exemple clinique). C’est sans doute le cas aussi

dans certaines « pathologies » dites psychosomatiques. Les signifiants peuvent s’amalgamer

comme une suite de S1, essaim de S1 comme dira Lacan mais ils ne feront jamais que du

S1….sans S2. Ou bien, ce qui revient au même c’est du S1 tout seul qui a pris la place du S2.

De plus, du fait de la non-réponse au niveau de S2, il ne se produit pas ce retour vers le

« sujet » en puissance et donc pas de séparation de l’objet comme objet perdu (celui qui

devient cause du désir). Ainsi Lacan dira que le psychotique à son objet « dans la poche ».

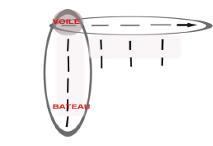

En effet le S1 tout seul est signe et donc marque d’une commémoration de jouissance qui

fait disjonction de jouissance et s’inscrit simultanément comme objet « gros de jouissance ».

C’est par exemple la voix hallucinée de la psychose (dans son double jeu dedans-dehors …

mais pas pour lui) qui commande la jouissance, « voix » à la fois extérieure pour le

psychotique (disjointe) et qui réellement est en lui (non séparée et non perdue). De même le

sujet ne peut venir à l’existence car il n’est pas représenté pour un S2 en tant qu’autre

signifiant. Il se produit un amalgame de deux signifiants en un seul. C’est le principe de toute

équivoque, de l’homophonie, qui est si présente dans la psychose (revoilà mon

« hommage » et mon « dommage » !) et qui est à la racine de la langue, en elle-même.

Avec le névrosé on peut en jouer pour interpréter. Du fait du symbolique existant il y aura

effet de sens, effet « thérapeutique » au niveau de la souffrance des symptômes jusqu’à ce

point limite, ininterprétable, du trognon du symptôme où il va devoir passer d’un savoir

acquis à un savoir troué, quand l’Autre ne répond plus.

Il ne lui restera qu’à apprendre à lire ce qui s’écrit là, donc à savoir faire avec lalangue sans

aucun recours à l’Autre symbolique. Là il rejoint le psychotique avec lequel, dès l’abord, nous

ne saurions jouer de l’effet de sens, nous ne pouvons jouer, nous ne pouvons interpréter car

c’est elle, l’équivoque, qui se joue de lui. (ex d’équivoque utilisée par Lacan: les non dupes errent

… les noms du père (à développer car cela concerne bien ce dont il s’agit…))

L’interprétation dans ce cas étant même à éviter car elle ne pourrait avoir que des effets

aggravants, effet, par exemple, de persécution. Car il s’agit de signes ici et non de signifiants

et le signe peut avoir une infinité de sens ou pas du tout, sans jamais s’arrêter sur une

signification établie.

L’effet majeur du signe n’est pas de sens mais d’affect et de jouissance.

9

Nous le voyons avec l’interprétation possible dans la névrose et impossible dans la psychose:

il va y avoir un déplacement de la clinique de ce qui est de l’ordre du langage, du symbolique,

donc du désir, du sujet, du sens, vers une clinique recentrée par le Réel et donc vers lalangue

où il s’agira du parlêtre, de la lettre et du signe, donc du réel de la jouissance.

Lalangue donc vers laquelle nous sommes renvoyés du fait de la forclusion du NdP,

face à l’Autre inconsistant, inexistant, n’est faite que de S1 tout seul et c’est pourquoi ce

signifiant S1 tout seul … devient signe.

Ce signe se constitue d’une écriture qui lui est inhérente. Lalangue, ce sont des traces, des

inscriptions qui, comme au fond d’un fleuve pas tranquille car habité d’un réel à l’endroit de

ses trous, se forment comme autant de dépôts, illisibles d’abord, ceux que son histoire a

recueilli. Ce qui s’inscrit ainsi au creux de la langue vient de ce Réel que Lacan désignera

ainsi : « Il n’y a pas de rapport sexuel ».

Ce qui s’écrit dans lalangue s’écrit au regard, à la place de ce qui ne cesse pas de ne pas

s’écrire (le rapport sexuel) comme rapport entre un sexe et l’Autre sexe qui est celui qui ne

se trouve pas, celui qui a le plus grand rapport avec ce trou dans l’Autre.

Évidemment chaque parlêtre donne à sa lalangue ce tour bien singulier qui en devient

comme une signature et donc pourra faire signe. Derrida remarquait ainsi à propos de Joyce,

dont je vous disais qu’il s’agissait pour lui de se faire un nom, que ce dernier ne cessait de

signer son nom tout au long de son oeuvre. Il ne cessait d’écrire à la limite de l’illisible ce qu’il

lisait, sans doute pour ne pas l’entendre, dans les moindres équivoques de lalangue. Pour ne

pas l’entendre car la parole faisait sur lui effet de parasite, comme le notera Lacan. Pour

savoir faire avec la langue (ce dont il s’agit dans le sinthome) en retrouver la dimension

d’écriture il faut savoir lire et d’abord apprendre à lire, lire ce qui fait équivoque.

C’est pourquoi la clinique de l’entendre se déplace vers cette autre clinique qui consiste à

LIRE le sinthome.

La dimension d’écriture qui se trouve mise en jeu dans le signe n’est toutefois pas

réductible à la première conjecture de Lacan sur l’origine de l’écriture, qui la situait dès la

naissance du signifiant tout en la rendant dépendante, secondaire, par rapport à la

dimension du signifiant. Il devra, à partir de « Encore », reprendre la question du signe et de

l’écriture, d’une autre dimension de l’écriture, pour aller vers sa propre invention, invention

d’une autre écriture, ce que nous allons voir maintenant.

Le signe, l’écriture.

Lacan déclarait, le 5 juin 1970 :

« {…} sous prétexte que j’ai défini le signifiant comme ne l’a osé personne, (qu’) on ne s’imagine

pas que le signe ne soit pas mon affaire ! Bien au contraire c’est la première, ce sera aussi la

dernière. Mais il y faut ce détour. Ce que j’ai dénoncé d’une sémiotique implicite dont seul le

désarroi aurait permis la linguistique, n’empêche pas qu’il faille la refaire, et de ce même nom,

puisqu’en fait c’est de celle à faire, qu’à l’ancienne nous le reportons. »

Il dira sept ans plus tard, en 1977 :

« Tout ce qui est mental, en fin de compte, est ce que j’écris du nom de « sinthome »,

s.i.n.t.h.o.m.e. c’est -à-dire signe. Qu’est-ce que veut dire être signe ? C’est là-dessus que je me

casse la tête ».

Le séminaire « Encore »

Comment vous faire toucher du doigt, si j’ose dire, que nous sommes tous fous ?

10

Lalangue c’est ce à quoi on a toujours à faire, névrosé au bout de son « incurable » ou

psychotique beaucoup plus directement … Mais pas seulement car elle court toujours là, en

ce moment, entre nous. Même si nous sommes dans le discours, dans ce qui se structure

comme un langage, en faisant lien social, lien de « communication » si vous voulez, entre

nous, il peut y avoir un « couac », lapsus ou autre chose … C’est la présence de lalangue qui

un instant est apparue. Elle est ce lieu où l’on habite tous, cette folie qui nous hante.

Cette folie nous la rencontrons bien en nous-mêmes, et dans le quotidien, aussi, ça peut se

faire. « Ca peut LE faire », comme disent les ados … Car la langue est faite de signes et il peut

arriver qu’à certains moments de notre vie, pour nous qui sommes dans le langage, dans le

signifiant, le signifiant devienne signe. Ce qui nous replonge alors dans lalangue, toujours là,

quoi qu’il en soit de nos refoulements et de notre « non forclusion »…. Et je peux vous

révéler tout-de-même que vous avez, au regard de votre propre expérience, rencontrer

cette folie, cette folie qui s’appelle l’Amour…

Car l’Amour est un signe et, en ce sens, directement branché sur cette folie qui gite au coeur

de lalangue. Mais dites-moi en quoi c’est interprétable ? En quoi ça a un quelconque sens ?

Que l’amour soit de la folie, il n’y a pas que Lacan qui le dise. Ecrivains, poètes, artistes

ne font que le répéter et nous le savons tous au fond, sans vouloir trop le savoir. En tout cas,

avec l’amour nous ne sommes plus dans l’interprétable, dans le sens.

Nous ne savons plus lire ce qui s’est inscrit ainsi, entre deux, alors que justement nous

avons su lire au moment d’une rencontre, nous avons su lire ce quelque chose … qui sinon

ne se serait pas inscrit.

Quelque chose s’est inscrit du fait qu’un moment, ne serait-ce qu’un instant, nous avons su

le lire … Cet entre-deux n’est pas de l’ordre de la coupure signifiante, mais d’une écriture

illisible d’abord. En effet Lacan dira dans son séminaire « Encore », très justement, que

l’amour est ce qui s’inscrit de la rencontre de deux savoirs inconscients et à la fois qu’il ne

s’agit pas de savoir dans l’Amour.

Mais ça s’inscrit et ça s’inscrit dans l’ordre d’un savoir, d’un savoir issu d’un Réel

inaccessible. D’un savoir qui habite la langue mais d’un réel dont nous ne pouvons rien

savoir : impossible… et non pas seulement interdit. Le signe, signe d’amour nous affecte mais

en tant que tel il n’a ni queue ni tête, si j’ose dire, … aucun sens.

Et pourtant on ne peut que s’y précipiter à tous les sens du terme, on se précipite vers ce

précipité de la langue, ce qui s’y est précipité comme dépôt, qui ne s’est pas réalisé tant qu’il

n’a pas trouvé son lecteur. Moyennant quoi c’est un précipice qui peut s’ouvrir à nous … et

c’est tant pis car on ne pouvait faire autrement que d’affronter cette folie. Avec l’amour il

n’y a aucun savoir possible car ce qui s’y inscrit est produit d’un savoir qui gîte dans

l’impossible, ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, et qui est le rapport sexuel, entre deux.

Moyennant quoi l’amour est l’illusion de ce qui, un instant, (et il faut tenir compte de ce

moment qui est celui du signe), cesse de ne pas s’écrire ce qui… autrement, ne cesse pas de

ne pas s’écrire. C’est ce que dit Lacan dans « Encore ». C’est-à-dire qu’il y a là une dimension

d’écriture en jeu dans lalangue, dimension qui est autre que celle que nous concevons

ordinairement.

Nous avons, René Marchio, qui n’a pu intervenir lors de la session précédente, et

moi, animé un séminaire en trois après-midi à Marseille autour d’une approche de l’écriture,

qui ne se saisit que dans l’instant, et du fait d’un acte de lecture. C’est par la mise en acte

d’un tracé qui est contemporain d’une lecture. Comme, si vous voulez, le premier homme

qui lit dans les étoiles, qui lit les constellations en les fondant ainsi comme signe et écriture …

du Lion, du Sagittaire, de la Licorne ou de la Grande Ourse … Et celles-ci fonctionnent dès

11

lors comme signe et comme écriture, alors que dans les étoiles il n’y avait à proprement

parler … ni signe, ni écriture. C’est la très belle phrase d’Hofmannsthal :

« C’est dans le ciel que les hommes apprirent à lire ce qui n’a jamais été écrit ».

Il y a du Réel là-dedans, il y a du Réel dans les étoiles … comme dans l’Amour.

Autrement dit il y a une dimension d’écriture qui touche à un Réel, qui s’écrit d’un Réel dont

nous ne savons rien et qui ne dépend pour se réaliser comme écriture que de celui qui arrive

à la lire … Ecriture inventée par son lecteur, écriture comme invention.

Vous allez me dire … « c’est de la folie ! ». Oui justement … mais c’est aussi l’invention

joycienne, l’invention d’écriture dans le sinthome. Celle qui contre aussi bien cette folie … et

qui est un « savoir-faire avec ».

Cette dimension de l’écriture nous l’avons retrouvée dans les travaux d’une linguiste, Anne-

Marie Christin, sur l’intervalle entre signes en tant que caractères, intervalle comme blanc et

comme écriture c’est-à-dire le blanc comme signe lui-même. Un intervalle donc inscrit en

tant que tel et non comme coupure entre deux signifiants. En effet au niveau du signifiant

(et non du signe) l’intervalle de la coupure est manque, perte, comme il en va dans la logique

du signifiant. Mais l’intervalle entre signes est un « blanc » qui est lui-même écriture et non

perte ou manque.

Ainsi ce sont aussi les travaux de celui qui fut l’interlocuteur de Lacan, François Cheng,

autour de l’ « Unique trait de pinceau de Shitao » qui renvoie au Taoïsme : il s’agit de

l’inscription d’un trait comme vide médian (dans le Taoïsme, il s’agit d’un souffle,

mouvement issu du corps et vide médian entre le Yin et le Yang, pas pour rien sans doute, le

trait d’un vide qui les réunit …). C’est un pur et unique trait d’écriture, de pinceau qui, d’une

attaque et d’un suspens, ce qui est un pur évènement de corps et de la souplesse d’un

poignet, inscrit un trait, un seul trait, comme le S1 dont j’ai parlé dans la langue, inscrit donc

un trait et son effacement en un seul moment, en un seul acte. Lacan remarquera cette

prouesse dans un article intitulé « Lituraterre » qu’il a écrit à son retour du Japon où il eut

l’occasion d’admirer ces peintures calligraphiques qui à partir de la Chine ancienne ont

essaimé dans la zone sino- coréo-japonaise.

Lacan remarquera que, contrairement au signifiant qui nécessite deux temps pour son

engendrement, celui d’un trait et celui de son effacement, comme nous l’avons approché

dans la relation S1->S2, le trait unique fait « bouquet (dit-il) du trait premier et de ce qui

l’efface » en un seul temps, donc en un seul acte.

Mais ce faisant, comme l’écrit Lacan, il inscrit ce petit supplément de l’ « Hun-en-peluce »,

c’est à-dire il s’inscrit aussi, simultanément, comme objet a, plus de jouir.

Ce qui est bien en jeu dans le S1 de la psychose comme je vous en ai parlé à propos de la

voix. Il s’agirait donc bien de l’un seul de l’écriture en jeu dans le signe (S1 tout seul).

Du moins ce fut notre hypothèse.

Un seul trait qui fait disjonction, à la fois écriture et effacement. Dès lors dans le signe

d’amour il s’agirait aussi de cet Unique trait, tout le monde peut se rendre compte qu’il y a

de l’Unique dans la rencontre d’amour, qui à la fois cesse de ne pas s’écrire (illusion que le

rapport sexuel s’écrit) et pourtant ne cesse pas de ne pas s’écrire (impossibilité du rapport

sexuel) : un trait et son effacement, en un seul acte, en une seule fois.

Imaginez ce qui en résulte pour le couple formé de ce qui en provient (à moins pour chacun

justement de se ré-inventer sans cesse … de savoir-faire avec (comme un poète écrivant) …

ça peut bien filer vers le couple du langage S1->S2 qui réalisera en deux temps (signifiant) ce

qui s’est produit en une seul temps lors de ce qui s’inscrit d’une rencontre (écriture) : après

12

la réunion viendra (ça durera un certain temps) la séparation …) En effet ce qui s’inscrit

dans le signe est trait disjonctif, un trait qui fait lien d’un pur vide entre deux en donnant

simultanément l’illusion d’un rapport.

Ainsi Lacan reprend la question du signe dans « Encore » où il le retrouve dans une

définition différente, en tout cas plus « élaborée » que celle qu’il avait maintenue, à partir de

Pierce, durant des années (le signe en tant qu’il représente quelque chose pour quelqu’un).

Il la reprend de la grammaire de Port Royal : le signe est alors défini « comme disjonction,

rupture de deux substances qui n’ont en commun rien d’identique». Disjonction et non pas

division car cette dernière est le fait du signifiant et non du signe. Or la disjonction est à

entendre comme disjonction dans le champ de la jouissance, alors que la division, division

du sujet par le signifiant, concerne plutôt celui du désir.

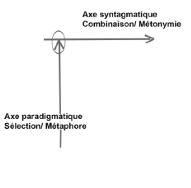

On voit le déplacement d’accent de la clinique, du champ du langage, du désir, du sujet et

du signifiant vers celui de lalangue, de la jouissance, du parlêtre et du signe. Du signe et de

l’écriture.

Mais qu’en est-il de cette écriture en jeu dans le signe ?

Elle est disjonctive, autonome (comme le démontre à partir de la Chine ancienne, de

la calligraphie et du devin chinois (mais pas seulement, cf Anne-Marie Christin) donc

indépendante par rapport au signifiant et si elle sert à transcrire la parole, elle se développe

avant tout dans une dimension autonome qui ne s’y réduit nullement.

Les devins chinois inventèrent l’écriture en lisant sur les carapaces calcinées des tortues, c’est

ce que nous rappelle à son tour, en passant, Patrice Maniglier dans son ouvrage récent « La

vie énigmatique des signes ». Ouvrage justement consacré aux récentes découvertes de

notes de Saussure qui relativisent beaucoup ce que l’on a pu faire de sa définition du

signifiant dans le cadre du structuralisme en ignorant son approche du signe. Et sur un

même fil, Foucault dans « Les mots et les choses » écrit :

« Le signe n’attend pas silencieusement la venue de celui qui peut le reconnaître: il ne se

constitue jamais que par un acte de connaissance ».

Il faudrait, en ce qui nous concerne, dans la psychanalyse, parler plutôt d’ « acte de lecture »

et donc de ce qui le reconnaît, et ainsi le constitue comme écriture. L’opération est bien celle

que décrit Foucault : le signe se constitue comme écriture au moment même de l’acte qui le

lit, de l’acte de lecture.

Ainsi le noeud borroméen comme écriture ne tient que dans l’acte de le faire, il faut « se le

faire » disait Lacan comme mise en acte d’une lecture, « clinique », si vous voulez. Ça ne tient

pas tout seul éternellement. Mais sans cesse ça se reprend pour faire oeuvre, comme celle de

Joyce. Ainsi Lacan est-il conduit, aussi, lors de ce séminaire où il introduira lalangue et le

parlêtre autour de la question du signe, de l’Amour et d’une jouissance qui reste folle,

énigmatique, pas toute prise dans le signifiant, à inventer une autre écriture… la sienne,

propre à son sinthome, le Réel. Et il ne cessera de la reprendre, encore et encore…

A la fin du séminaire « Encore », justement, Lacan précise, comme je vous l’ai dit plus haut,

ce dont il s’agit dans l’ICS, moyennent quoi l’ICS freudien, symbolique, celui de l’ICS structuré

comme un langage, celui de la métaphore paternelle tel qu’il le reprendra lui-même pour le

définir, ne s’efface pas au regard de l’ICS en tant que tel que Freud situait lui-même déjà de

l’insondable refoulement originaire. Ce à quoi Lacan répondra …

Il répondra de son Réel comme impossible.

l’ICS n’est que faille, faille d’un savoir qui choit dans le Réel, dans le Réel d’un savoir qui ne

se sait pas. Moyennant quoi il n’y a, à partir de lui, que moments d’invention qui permettent

13

de l’appréhender jusqu’au point où il reste rebelle à toute appréhension. C’est l’analyse

infinie de Freud, c’est l’incurable et la folie, c’est le travail de Freud et de Lacan … jusqu’à ce

que la mort inscrive le mot « FIN ». L’ICS n’est qu’une hypothèse écrivait Freud.

Lacan, à la fin du séminaire « Encore » précisera :

« Si j’ai dit que le langage est ce comme quoi l’inconscient est structuré, c’est bien parce que le

langage, d’abord, ça n’existe pas. Le langage est ce qu’on essaye de savoir concernant la

fonction de lalangue. » De fait ajoute-t-il : « L’inconscient est le témoignage d’un savoir en

tant que pour une grande part il échappe à l’être parlant. Cet être donne l’occasion de

s’apercevoir jusqu’où vont les effets de lalangue, par ceci, qu’il présente toutes sortes d’affects

qui restent énigmatiques. Ces affects sont ce qui résulte de la présence de lalangue en tant

que, de savoir, elle articule des choses qui vont beaucoup plus loin que ce que l’être parlant

supporte de savoir énoncé. Le langage sans doute est fait de lalangue. C’est une élucubration

de savoir sur lalangue. Mais l’inconscient est un savoir, un savoir-faire avec lalangue. Et ce

qu’on sait faire avec lalangue dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte au titre du

langage. Lalangue nous affecte d’abord par tout ce qu’elle comporte comme effets qui sont

affects. Si l’on peut dire que l’inconscient est structuré comme un langage, c’est en ceci que les

effets de lalangue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l’être qui parle est

susceptible d’énoncer. C’est en cela que l’inconscient, en tant qu’ici je le supporte de son

déchiffrage, ne peut que se structurer comme un langage, un langage toujours hypothétique au

regard de ce qui le soutient, à savoir lalangue. » (cmqs).

Retenons qu’il définit ici l’ICS comme savoir qui, au-delà de son élucubration sur lalangue

comme langage, même si elle est un moment obligée, est avant tout savoir-faire, artisanat

donc bricolage qui va au-delà de ce dont peut rendre compte ce moment où lalangue vient se

structurer comme un langage. Ce qui donc permet d’aborder par l’ICS en tant que savoir-faire

ce à quoi le psychotique doit s’affronter : lalangue qui a du mal à se structurer pour lui

« comme un langage », faute d’un discours établi. Et justement c’est pourquoi il faut

accompagner le psychotique afin de lui permettre d’élaborer comme suppléance ce qui

serait à sa façon un lien social, donc un discours fut-il bien singulier à lui-même.

L’ICS alors devient source d’invention et non d’un savoir qui ne peut être rejoint mais qui

nous fait ressource.

Sur le chemin de lalangue, du signe et de l’écriture, Lacan est alors conduit à l’invention

d’une autre écriture, proche de cet UN, S1 tout seul ou ce qui revient au même, essaim de

S1, signe et marque de jouissance en jeu dans lalangue :

« Le Un incarné dans lalangue est quelque chose qui reste indécis, entre le phonème, le mot, la

phrase, voire toute la pensée. C’est ce dont il s’agit dans ce que j’appelle signifiant-maître.

C’est le signifiant Un, et ce n’est pas pour rien qu’à l’avant-dernière de nos rencontres, j’ai

amené ici pour l’illustrer le bout de ficelle, en tant qu’il fait ce rond, dont j’ai commencé d’interroger

le noeud possible avec un autre. »

Comme il le dira, l’essaim de S1, se caractérise d’un « enveloppement » par où toute la

chaîne subsiste. Enveloppement qui conduit bien au rond, au rond de ficelle comme un-toutseul.

Lalangue comme « Une » et Pas Toute à la fois car elle ne fait qu’enserrer un trou.

C’est l’acte de naissance de la clinique des noeuds qui conduira à l’écriture borroméenne, à

l’écriture du sinthome, du sinthome comme écriture.

L’essaim de S1 s’écrit ainsi, comme une droite à l’infini, qui donc peut faire cercle et donc

avec un trou central … : S1(S1(S1(S1(S1….(S2))))). Le S2 recule à l’infini et devient lalangue

elle-même, pur « enveloppement » du S1 tout seul qui n’enveloppe qu’un trou … qui vient à

14

la place du S2. L’essaim de S1 peut résulter du déchiffrage dans la névrose qui au S2

substitue le S1 ou de la forclusion dans la psychose.

Au bout du compte, quoi qu’il en soit, le S2 reflète la division du sujet dans le champ du désir

et du langage ; il est porteur du S1 tout seul comme disjonction dans celui du parlêtre et de

la jouissance. S1 disjoint en, ou entre, symbole et sinthome… S1 comme écriture de l’objet

a. Le S1 tout seul devient « Un », l’Un comme l’ un seul rond de ficelle donc …

L’écriture borroméenne est cette écriture, indépendante du signifiant, « os, ossature », « osbjet

» comme l’exprime Lacan dans le « sinthome », écriture disjonctive de l’objet a (« a »

comme le « a » d’une «(a)utre écriture » comme il le précise également). Ossature à quoi,

ajoute-t-il, on accroche du signifiant par cette dimension, dit-mention, qui est la mention du

dit.

Ce que certains écrivains, poètes ou artistes et d’abord, avant tout, artisans de lalangue,

réalisent autrement comme autant de « performances » dans un style qui leur est propre, et

donc, bien singulier.

On y saisit ce renversement : cette « autre » écriture n’est pas seulement l’écriture inventée

par Lacan mais une « autre » dimension de l’écriture qui existe en effet. Dimension de

l’écriture non seulement comme inventée mais écriture comme invention.

**Je vous ai écrit au tableau les formules de la sexuation, qui vont nous permettre de

visualiser, ce que j’ai pu vous dire sur la jouissance, lalangue et la folie… sur la distinction

entre « femme pas-toute folle » et… psychose au niveau de la jouissance. Ce qui rend compte

du « pousse-à-la femme » chez le psychotique mais aussi du « pousse-à-créer »…

S( A) est ce trou qui habite lalangue, lieu d’un réel, impossible à dire mais non pas à

écrire…c’est le lieu de la folie, folie native de lalangue où l’Autre symbolique défaille… Autre

incomplet, inconsistant, Autre réel inexistant ou Réel (d’une jouissance) qui ex-siste sans

consister comme Autre.. en tant que tel. Ce serait la place d’un nom et comme le dit

remarquablement Marguerite Duras, un mot-trou où s’engouffreraient tous les mots,

ajoutant « il est impossible à dire mais il existe… »

**

Fantasme: $ <> a Pulsion: $ <> D (D= Demande)

Discours du Maître: S1 ——-> S2

. .$ .a